新闻

中国造车的三次突围

- 发布时间:2024-08-20 19:34:17

- 作者:选矿工艺流程

此时已74岁高龄的李鸿章因甲午战败而丧得像一头被锤的公牛,一接到差事,他就夯吃夯吃地带着一副楠木棺材出发了,他怕老朽的自己会死在半路。

在俾斯麦的私家花园里,李鸿章向这个同样下课了的铁血宰相请教了两个问题:一是中国要如何去做才可以和德国一样强?二是怎么样才可以在中国进行改革?

俾斯麦看着眼前这个眼睛浑浊,人称“东方俾斯麦”的中国老人,一时竟不知该说啥,老李继续吐槽:“我们那里,政府、国家都在给我制造困难,制造障碍,我不知该怎么办?”

俾斯麦像个哥们一样安慰道:“在我当首相的时候,也常遇到这一种情况,有的时候来自女人方面……”

离开德国之前,李鸿章又参观了当地的一些工厂,并从克虏伯兵工厂订购了一批大炮,那时大清虽然已经搞了三十多年洋务运动,但军工方面其实是靠进口。

无论是工业领域,还是科技领域,当时的中国和西方的差距不是一星半点,而是废铁对王者。

当大清像个乡下糊裱匠一样忙着糊这个支离破碎的王朝,并苦于造不出一门可以赶跑西方列强的牛逼大炮,在大洋的彼岸,美国人已经在高高兴兴地跨世纪,他们在底特律开始疯狂地造车,亨利·福特、沃尔特·克莱斯勒、大卫·别克等人先后涌入这座城市,野心勃勃地想要开启一个新时代——汽车工业时代。

而在福特汽车公司成立的1903年,中国最繁华的城市——上海,居然只发放了5块汽车牌照,直到1910年,才增加到151块。当然,车都是进口的。

之后大清灭亡,中国陷入了各种混战,福特汽车公司却创下了每分钟就有六辆汽车被生产完成的惊人纪录,美国也以一己之力承担了全球95%的汽车产量。

德国紧随其后,1934年,大众集团带动了狼堡这座城市的汽车产业,使其成为继美国底特律之后的又一个世界级汽车产业集群。再然后是日本,1973年,遭遇滞胀危机的日本人拼命向核心技术和全球化两个方向转型,结果丰田汽车公司带头搞出了一套精益生产方式,日本随之开始反超德国和美国,成为新的汽车生产大国。

为什么美德日都热衷于造车,意大利、西班牙、法国、英国也先后挤进同一个赛道里你追我赶?

造汽车不像造火箭航母,只要砸足够的钱和人就非常有可能实现单点突破,因为造汽车考验的是一个国家的工业体系。

有人可能不理解,论难度,造汽车肯定不如造火箭,造飞机;论迭代速度,汽车业也不如IT业;论对安全性的要求,它也不如航空航天和医疗器械……为什么偏偏是汽车行业成了制造业的标杆?

因为和这一些行业相比,造汽车必须在成本、安全性、稳定性、迭代速度等每个方面达到绝妙的平衡。

比如,为了造火箭,我们大家可以不计成本地以举国之力来投入人力和财力,每个零部件再生产出上百个来供挑选,以保证精度,你还可以同时造两门火箭,再从中挑一个送上天,但你要是用这种方式来造车,保证亏到爹妈不认。造汽车讲究的是能花一毛钱办成的事,就绝不花两毛,能让一个工人干的活儿,也绝不安排俩。

而且汽车行业的产业链非常长,上至原材料的供应、零部件的生产,下至销售环节,环环相扣,所以才会在全世界内形成大大小小的汽车产业集群。脱离了产业集群,一个孤零零的汽车制造厂根本没办法存活。

1988年,当时福特汽车公司每年生产398万辆汽车,但仅仅是直接给它供应零部件的供应商就有1800家!再加上层层外包的间接供应商,多到让人抓狂,这中间还包括冶金、纺织、能源、化工等各行各业,而其中任何一个环节出现一些明显的异常问题,都可能会影响主机厂的稳定量产。

所以汽车行业有一套非常成熟的,堪称冠绝制造业的体系来降低风险,保证稳定产出,这套体系涵盖了供应链管理、生产管理、质量管理等各个方面。

再看看大清留下的连一门像样的大炮都造不出的烂摊子,哪有什么工业体系?再经过军阀的混战、日本人的烧杀抢掠、解放战争,别说是工业体系,“农业体系”都快崩了,总之到处是荒地和坍塌的工厂,就像1949年的首都钢铁厂(当时还叫石景山钢铁厂),厂区里没有工人,有的只是疯长的杂草和出没的野狼。

在这样的情况下,一穷二白的中国人该如何突围,造出自己的汽车,建立自己的工业体系?

1949年的中国,因为混战了几十年,耕地荒了,工厂塌了,全国上万千米的铁路、3200座桥梁、200多座隧道被毁。

因为大量厂矿倒闭,还有400多万工人(几乎占全国职工总数的一半)失业,乡下也留下了一堆孤儿寡母,曾经的“天朝上国”,居然以27美元的年人均国民收入成了垫底的穷国,甚至远低于整个亚洲44美元的人均收入。

面对这样一副烂摊子,掰着指头说:现在我们能造什么?能造桌子椅子,能造茶壶碗筷,还能造纸,但是一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。

不同的是,老朽的李鸿章已经学会了认命,腐朽的大清也习惯了摆烂,但新中国当时上上下下满脑子都是逆天改命。只是究竟该怎么逆,怎么改,我们确实有点懵。

在苏联停留的两个多月里,参观了很多苏联企业,在斯大林汽车厂,看着流水线上鱼贯而出的汽车激动地说:“我们也要有这样的汽车厂!”

他当时估计还没意识到,强大的汽车工业是一个工业强国的底层支柱,他只是单纯地觉得,我们的国防建设需要大量的军车。

当时我们的军车都是东拼西凑来的“万国牌”,有从日本人手里缴获的,也有从军队手里缴获的,而的军车,归根结底还是要么靠外交手段,要么花钱从外国人手里搞来的,反正我们自己一辆都造不出来。

1950年2月14日,也就是在苏联呆了两个多月后,我们终于和苏联敲定了一批苏联援助中国建设的重点工业项目。这些援助项目,也就是后来我们常说的“156工程”,它涵盖了能源、冶金、化工、机械、轻工等几乎所有核心的工业领域,这中间还包括一个汽车厂项目。

1950年朝鲜战争爆发后,我们全军仅有1300多辆汽车,结果第一个星期就被敌机打坏了217辆。因为车辆不足,粮食和冬装都不能及时运到前线,所以才有了《长津湖》中战士们在冰天雪地里穿着单衣啃土豆的画面。

当时因为帝国主义的经济封锁,只有苏联愿意把汽车卖给我们,也只有苏联愿意教我们造车。

论造车,苏联人当然不如美国人,但在军用车领域,苏联人却能把高尔基汽车厂造的“嘎斯”系列和斯大林汽车厂造的“吉斯150”拉出来遛遛。

苏联能在造车上实现突围,是因为当年他们趁着美国的大萧条买下了福特旗下的一家汽车厂,美国的资本家虽然嘴里说“绝不把一个螺帽运给敌人”,身体却很诚实,和苏联人一手交黄金,一手交货,还允许苏联每年派50名专家和实习生进入美国的工厂进行学习。二战中,苏联又借着盟友情谊从美国人手里获得了34万辆汽车,苏联人从中挑了最著名的万国KB货车进行模仿改造,最终造出了自己的“吉斯150”。

放眼全球,汽车工业无非两个发展路径:一个自下而上的消费驱动型,重点生产轿车,以美国为代表;另一个是自上而下的政策驱动型,重点生产货车,以前苏联为代表。

1949年新中国成立之初,全国的私人轿车不过几百辆,老百姓一个比一个穷,连饭都吃不饱,要什么轿车?而且造轿车和造货车的难度完全不是一个量级,轿车的构造要比货车精细得多,且重驾驶和乘坐体验,我们毫无工业底子,想出道就造轿车,就像是一个丝说要先定一个亿的小目标。

发展的大方向有了,重点造军车,造货车,之后我们就带着苏联专家开始筹备建厂。

当时苏联专家提醒我们,建设一个大型的现代化汽车制造厂首先要考虑的是电力供应、钢材供应、铁路运输、地质、水源等基础条件。比如按年产3万辆货车的生产线多万吨,仅这两条,就没几个城市符合。

而放眼全国,最合乎条件的,就是东北,尤其是长春周边。因为当年日本人为了掠夺资源,在东北建设了比较完备的工业基础和公路铁路网络,而且东北最不缺的就是钢铁,因为他们有国内第一大钢厂——鞍钢。

三年后,也就是1956年,一汽造出了第一辆解放牌汽车。到1956年底,一汽一共生产了1654辆解放牌汽车,还在1957年卖了3辆给约旦,完成了中国有史以来的第一次整车出口。

新中国的工业化之路开始于“一五”计划,也就是以1953年为起点,这一段时间脉络和一汽的发展历史是一致的,所以虽然早在1950年,就说东北是“共和国的长子”,但后来一汽也凭实力获得了“共和国长子”的名号。

和一汽相比,后边的二汽因为特殊的历史背景,能够说是一路在挖坑,有困难,就被困难绊住,没有困难,就自己制造困难。

早在1952年,我们就开始考虑建设二汽,但仅仅是确定选址,我们就用了14年。

一开始,我们选在了武汉,因为这是仅次于长春的工业重镇,当时国家的很多重点项目都放在这里,比如武汉重型机床厂、武汉造船厂、武汉钢铁厂……1955年,等厂区规划、公路铁路等各种规划图都出来了,结果苏联专家随口说了一句:你们把这么多厂都集中在武汉,一颗炸弹过来岂不要全完?

后来苏联专家又说不建议建综合性的大汽车厂,而是分开建十大专业厂,并把这十大专业厂在成都、德阳、宝鸡、西安、洛阳、郑州等地一字排开,这样就能粉碎帝国主义一网打尽的狼子野心。

万幸的是,这个严重违背汽车生产规律的方案最终没有落实下来,因为紧接着我们得知“一五计划”的饼摊太大了,而且此时中苏之间慢慢的出现裂痕,新上任的赫鲁晓夫觉得援助中国是个包袱,就撤回了资金和技术人才,二汽的筹备也不了了之。

又经历了1958年的和1960年的三年自然灾害,直到1964年,在中苏交恶,美苏争霸的大背景下,我们开始搞三线建设,二汽才再次上马。

1966年,经过一年多的实地调研,秉着三线建设中“靠山、隐蔽、分散”,关键地方还要能进洞的精神,我们最终把厂址选在了湖北的十堰。

十堰当时还不叫十堰市,因为那只是一个小镇,居民不到百户。小镇被群山环绕,南边就是张三丰曾待过的武当山,进去只有一条窄窄的土路。

选址敲定下来后,当时正值“文革”,一股“瞎指挥”风也刮到了二汽的建设工地,比如为了安全起见,原本每个车间都有围墙,但有人说“贫下中农就是最好的围墙”,他们就把围墙给砍了,结果后来贫下中农不仅把车间里的设备给搬走了,还把车间当成了自家的牛棚。

1969年的秋天,二汽总算是建得差不多了,紧接着武汉军区就给他们摇了个电话——

“请务必在明年‘五一’出100辆,‘十一’出500辆汽车,届时到武汉参加庆祝。”

二汽懵了,他们刚把厂房建起来,生产设备都还没到位,但秉着“理解的要执行,不理解的在执行中加深理解”的政治觉悟,二汽人只能硬着头皮上。

10月1日,这21辆汽车被送到了武汉参加国庆。二汽人当然知道这是些什么货色,为了不给新中国丢脸,他们事先在每辆车上都拴上了用彩绸包裹的绳子,打算车一旦抛锚,载歌载舞的8名工人就用人力把车拉着走。

1979年,二汽生产的东风牌汽车终于在对越自卫反击战中扬眉吐气,和一汽生产的解放牌汽车南北呼应。

这次突围,有人说它成功了,因为我们造出了解放牌和东风牌汽车。但也有人说它失败了,因为我们只会造货车,却始终没有实现轿车的量产,而事实上,轿车的制造能力才能代表一个国家真正的造车实力。

当时我们最能拿得出手的轿车毫无疑问是一汽的红旗,但直到1981年因质量上的问题而停产,我们也只生产出了1540辆。和福特、丰田等以“万辆”计的流水线相比,我们的轿车生产只能算是手工小作坊。

一直到改开初期,当外国专家在我们的汽车厂里看到钣金工在用榔头咣当咣当地纯手工造车,他惊了,因为这是他爷爷辈的造车方法。

除了造轿车要比造货车难得多,精细得多,还有一个主观上的原因——我们觉得坐轿车是资产阶级的生活方式,只有公职人员因公务需求才可以坐轿车,当时我们还形成了“按官分配”的格局,省部级以上领导坐红旗轿车,地厅级领导坐上海牌轿车,老百姓就不该碰这玩意儿,那是政治不正确。

直到1982年,中国汽车工业的奠基人之一陈祖涛向一位高级官员提出要多生产轿车,对方怒了:“陈祖涛,你可以在《人民日报》上写文章批判我,但是,对轿车生产就是要像计划生育那样严控,一辆也不准多生产!”

一开始这没毛病,反正老百姓穷,连自行车都买不起,集中力量造军车、造货车先解决国防和生产的刚需才是要紧事。但改开之后,随着一部分人先富起来,老百姓对轿车的渴望越来越强烈。

另一方面,美国等西方发达国家的汽车市场需求开始走向饱和。1970年,美国完成了城市化进程;1980年,美国经济发展到顶峰,当时每1000人就拥有711辆汽车,除了老人和小孩,几乎人手一辆,福特们想要稳增长,只有一条路可走——扩大出口。

这也是1972年尼克松访华,1979年美国和我们建交的底层推力,他们不仅想拉拢我们对抗苏联,他们还想把汽车、可乐、洗发水卖给我们,赚我们的钱。

一边是严重供不应求的中国汽车市场,一边是供过于求的西方汽车市场,二者就像干柴烈火,一点就着。

事实将再次证明,不仅权力厌恶真空,市场更厌恶线亿美元外汇来进口汽车,相当于当时两个克莱斯勒汽车公司的固定资产净值。

为了留住外汇,国家开始严控轿车进口,并对进口轿车征收高达200%以上的关税。

马克思曾说“为了100%的利润,资本家敢践踏一切人间法律”,现在200%的利润摆在眼前(只要能从国外搞来一辆车并逃过海关的监管,就可以赚200%以上的利润),会出现什么后果呢?

后果就是,轿车走私越来越疯狂,疯狂到扫厕所的大爷都在打听走私汽车的门路,尤其是在改革开放的前沿阵地——广东。

1984年,国家忍无可忍,开始严厉打击汽车走私,其中最出圈的,就是海南汽车走私案(当时海南属广东管辖)。

但打击走私属于治标不治本,因为买卖双方依然是干柴烈火,不从源头上解决供需矛盾,越打击只会越催生暴利,甚至是暴力,就像当年美国搞禁酒令不仅没禁掉酒,反而养肥了黑帮,这就是好莱坞影片《美国往事》的故事。

但当时国家始终没转过弯来,只是各地方政府蠢蠢欲动,私底下将轿车发展列为本地的“支柱产业”,自行与外商谈判合资,或引进技术,或自行进口散装组件,然后到处圈地建汽车厂。

很快,除西藏外,各省市自治区都有了自己的汽车制造厂,仅就数量而言,我们的汽车厂跃居世界第一。

但论造车数量和质量,我们还是个垫底的。当时很多厂随便攒几个人来弄点零件敲敲打打、拼拼凑凑,就号称自己在造汽车,有的厂一年甚至只能产几辆车,质量还差得要死,但即使这样,他们也能很快把车卖出去,赚到飞起。

直到1987年,国家才后知后觉。在当年的上,中央终于决定要发展自己的轿车工业,并形成全国“三大三小”的汽车产业格局。

“三大三小”,指的是一汽、二汽、上汽三大轿车生产厂和北京吉普、天津夏利、广汽标致三个小汽车生产厂。其中一汽生产排气量2.0 L以上的中高级轿车,上汽生产1.8-2.0L的中级桑塔纳轿车,二汽生产1.3-1.6 L普及型轿车。另外,天津、北京、广州三个生产点从进口轿车散件组装开始,逐步实现国产化生产。

当然,实际上在造车的远不只是这“三大三小”,有人是这么形容当时中国的造车局面的——“三条大狗、三只小狗、一群野狗都在争抢中央手里的肉。”

而1987年的,就是要扶持吃公家粮的“三条大狗、三只小狗”,并清理从民间冒出来抢肉的“野狗”。1988年,国务院还专门发出通知,对轿车生产实行严控,除已批准的6个轿车生产厂外,不再安排新的轿车生产点。

马克思虽然说资本家会为了100%的利润践踏一切人间法律。但另一方面,为了活下去,商人也会没日没夜地去搞技术创新,去开拓市场。他们绝不允许自己在办公的地方喝茶躺平,在瞬息万变的市场里养老等死。

有一次,我同事去参观比亚迪,“造车狂人”王传福就亲口讲述了自己的一段经历:有一次去英国,英国海关怀疑他是偷渡客,就反反复复地查他的护照,这让他非常气愤,我们中国人凭什么非要偷渡去你们英国?他当时就想,一定要造出牛逼的车,不再让西方人瞧不起我们中国人。

所以,国家有国家的考量,但市场有市场的活力,为了充分激发这种活力,当年总设计师才说:“不管是白猫黑猫,抓到老鼠就是好猫。”

除了没有充分激发市场活力,当时中国的造车业还存在一个更致命的问题——合资经营的模式。

早在1978年,为学习国外的先进的技术,担任过一汽和二汽厂长的“中国汽车之父”饶斌就跑到西方发达国家去“师夷长技”,并表示想引进汽车生产技术。当时石油危机之下的西方资本主义国家正苦于找不到新的投资市场和销售市场,一接到邀请,福特、通用、丰田、奔驰、大众等就屁颠屁颠地派代表团来华商谈。

当时墨菲提出了“合资经营”的概念,并立即得到了中方的响应。可惜这只是墨菲的个人想法,因为当时美国人鼻孔朝天,他们只想卖汽车给我们,觉得有资格跟他们合作的,至少得是愿意和他们一个鼻孔出气的日本、韩国那样的level,中国人还不配。

所以最终和我们迈出“合资经营”第一步并赚得满盆金的,并非美国通用,而是后来的德国大众。

因为德国大众是当时唯一既愿意为咱们提供技术,又愿意投入资金的西方大公司。

虽然当时中国最响当当的本土轿车品牌是一汽的红旗,但因为产量和质量一直提不上去(1956-1981年一共只生产出了1540辆),甚至多次在重要的外交场合把领导人撂在半道儿,中央一气之下就让红旗停产了。反而是上海汽车制造厂生产的上海牌轿车年产量最高时能达到几千辆,虽然和福特398万辆的年产量相比还是个青铜,但这已经是国内唯一真正能够批量生产轿车,且拥有装配线的轿车厂。

当时我们家因为做生意,生活水平就像过山车,但不管我爸有多落魄,只要我们坐着桑塔纳回村,村子里关于我们家发达了,连我们家祖坟都开始冒青烟的流言就不会停止。导致我不管掰了谁家的玉米,摘了谁家的梨,对方绝不会骂骂咧咧,甚至会叫我多摘点。

刚开始谈判时,上汽和大众就定下了7年达到90%国产化率的目标,在这7年内可以向德国进口散件进行组装,但组装完89000辆以后,就不再进口散件了。

但直到2年后,也就是1986年,上汽大众只实现了四个零部件的国产化——轮胎、标牌、收音机、天线%。

其实CKD(完全散件组装)的合作模式并非原罪,当年日本也是通过这一种模式来追赶美国人的,关键还是要看进口国对CKD采取何种对策。

当年我们搞CKD犯了很多错,但其中最不该犯的,是政府在国产化过程中的缺位。

大规模的CKD引进汽车,必然会冲击一个国家的工业体系,所以CKD输入国一定会设置大量的政策门槛,这些政策往往具有法令地位,政策目标和政策手段紧密配合,若无法按期完成,就给予处罚,甚至要求输入国退出本国市场。

中国也有类似的政策,比如当年就跟上海大众说,如不能按时实现国产化率,就要关闭上海大众,但这也只是口头威胁。

当时我们正在深化经济体制改革,一汽、二汽、上汽等主要车企被赋予了高度的自治权,所以很多政府的干预只停留在下文件、发指示,而日本、韩国搞的虽然是市场经济,却在这方面毫不放松,从而为本国的汽车工业起步营造了有利的政策保护环境。

当时除了上汽大众,CKD在中国全面开花,长安福特、广州标致、北京现代、天津夏利……各大汽车国企干汽车组装行业干得飞起,早忘了自主研发这回事。

比如在上世纪90年代,一辆桑塔纳的CKD价格是3万,在国内组装后成本是7万,再经过层层加价,最后能卖到22万,还供不应求。这简直就是操着卖白菜的心,赚着卖白粉的钱,你说谁还愿意去搞国产化,操那卖白粉的心?

汽车产业原本有一个庞大的产业链,一家汽车厂需要上千家零部件供应商直接为它服务,正是这个庞大的工业体系,决定着一国汽车产业所能达到的高度。但当年德国《明镜》周刊就说了一句大实话——

当时我们造汽车就跟攒电脑一样,外国人负责提供整套的零部件,我们负责组装。后来我们虽然从天线、贴标、轮胎等简单的零部件一步步走向国产化,但跨国零部件产业巨头又杀了进来,对中国一盘散沙的零部件公司进行了一通疯狂的兼并收购。

以前高级技工在零部件企业还很吃香,自从这一些企业被跨国巨头安装上被设计定型的生产流水线,高级技工立马就不香了,因为流水线年工作经验的技术工人,他们要的是廉价的碳基机器人。

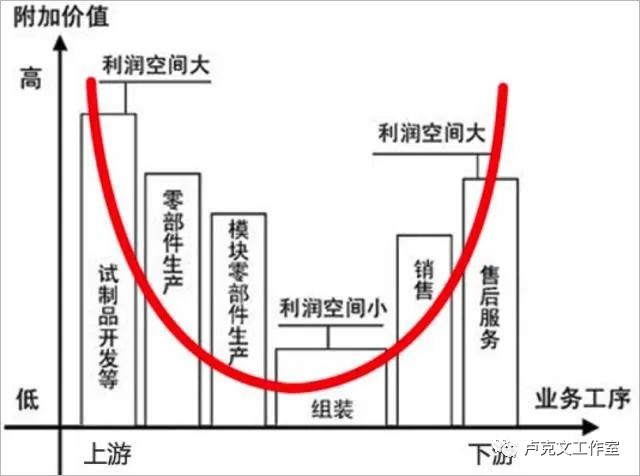

按照“微笑曲线”理论,在汽车产业链上,利润空间最大的是设计研发、零部件生产领域,利润最低的是组装环节,也就是我们在干的事,这也是这些年中国汽车行业薪资普遍偏低的根源。

当年搞“合资”,我们是想用市场换技术,结果我们既丢了市场,又没搞来技术。

合资了这么多年,我们虽然能造车玻璃,能造酷炫的LED车灯,能打磨出高级的钢琴烤漆……但在燃油车最核心的三大零部件上——发动机、底盘和变速箱,我们依然没取得实质性的突破,尤其是工艺最复杂的变速箱,简直无从下手。

不得不承认,这一百年来,西方发达国家已经在汽车产业形成了极高的技术壁垒和产业链优势。

在第二次突围中,我们最大的问题,是市场的没有归市场,政府的也没有归政府。但在混乱之中,我们似乎又看到了一丝活气。

所谓目录管理制度,就是只允许目录中的公司制作汽车,同时对汽车产品和生产场地进行严格管理。这个政策原本是为了改善中国汽车产业散、乱、差的局面。结果呢?却让“目录”本身成了最稀缺的东西,不仅阻碍了市场的优胜劣汰,还滋生了“寻租”行为。

当年,“吉利”的创始人李书福一直想造车,商人的思维是,这钱一汽赚得,上汽赚得,为什么我赚不得?

为了能“合法”地造车,李书福跑遍了全国各个部门,求国家能给他“一个失败的机会”,但没人鸟他。最后他想到了一个不是办法的办法——和四川德阳监狱汽车厂合作,借壳生产汽车。

在目录管理的制度下,“吉利”们开始猥琐发育。同时,大量的民营零部件企业也开始在1995年后浮出水面,比如鲁冠球的万向集团、曹德旺的福耀玻璃。

因为1994年,国家首次提出鼓励汽车消费,允许私人购车,同时对合资产品有了明确的国产化要求。并还有另外两个大背景:一个是1992年的南巡,另一个是,1994年,我们的GDP突破了5千亿美元。

而且盯上中国汽车市场这块肥肉的,何止是李书福们?实际上,1994年之后,跨国巨头开始了更大规模地和中国车企进行合资布局,所以1997年有了上汽通用、1998年有了广汽本田、2003年有了一汽丰田和华晨宝马……

另外,随着2001年中国加入WTO,我们越来越难通过关税来保护我们的汽车产业。

但万万没想到,当我们抱着必死的决心把血加满准备血战到底的时候,一个新的时代——新能源时代,来了。

石油危机、全球气候变暖、新能源科技的进步、“石油美元”霸权……这所有的一切都在疯狂暗示我们,电动车迟早会取代燃油车。

而我们能精准地把握时间节点,站上风口逆风翻盘,其实有点阴差阳错,有点无心插柳。

在2000年以前,日本锂电是绝对的行业霸主,其全球份额稳定在95%以上。但上世纪90年代,中国凭借廉价的劳动力开始承接日韩电子产业的大规模转移,只不过,当时我们还没有把新能源和造车联系在一起。

1994年,28岁的王传福带着工人们挤在深圳的一间民房里,开始生产日本人淘汰的镍铬电池,他们白天一起搞生产,晚上一起打通铺。因为买不起自动化生产线,王传福就用“夹具+人工=机器手”的思路打造了一条“半自动化”生产线。

当时一个设备得20万美元,但一个工人月薪只要几百块,很快,比亚迪就以“人海战术”成为中国第一、世界第四大电池生产商。

2000年,王传福继续用他的“人海战术”打造了锂电池生产线,并成为摩托罗拉、诺基亚、TCL的手机电池供应商。

1999年,31岁的曾毓群和梁少康、陈棠华在香港成立了新能源科技(简称ATL),并成功打入苹果供应链。2011年,为了生产动力电池,曾毓群又在家乡宁德创立了宁德时代,并顺利拿到了宝马等车企的单子。

至此,中国的电池双雄以“价格屠夫”的名号开始行走江湖,把国外的很多锂电大厂(比如日本的东芝),打得半身不遂,丢盔卸甲。

2004年,马斯克入主特斯拉,但在此之前,有两个中国人就看准了新能源汽车的赛道。一个是曾在奥迪工作多年,后担任中国科技部部长的万钢,早在2000年,他就上书国务院,建议发展新能源汽车,在造车领域实现弯道超车;另一个是把电池做到了世界第一的王传福,2003年,他宣布进军电动车领域。

一方面,美的、奥克斯、五粮液、云南红塔都嚷嚷着要造车;另一方面,当王传福说想收购西安秦川汽车,并扬言要造电动车,香港投资人打来电话威胁:“我们要抛你的股票,抛死为止!”

在电池技术还很拉胯,石油才30美元一桶,燃油车还是主流,商人们还在观望的年代,我们的祖国居然毅然决然地选择了梭哈新能源。

在过去的一百年间,谁掌握了三大核心零部件(发动机、底盘和变速箱)的核心技术,谁拥有一个完整的供应链,谁就是王者。可我们轰轰烈烈地造了50年的车,终究是个给外国人打工的青铜。

而在新能源时代,当发动机、底盘和变速箱三大核心零部件被电池、电机和电控取代,我们才终于看到弯道超车的可能,这次再不梭哈,我们可能会错过另一个一百年。

2009年1月,国家开始启动“十城千辆”项目,并公布了补贴标准——混动最高补贴5万/辆、纯电最高6万/辆,10米以上的混动和纯电公交能够轻松的享受42-50万/辆的优惠。

此项前无古人的补贴标准一落地,中国一下就冒出了1500多家锂电公司,而其中大部分是投机的空壳公司。

此时,松下、三星等日韩系厂商对中国市场虎视眈眈,一旦它们在中国设厂,中国刚起步的锂电行业可能又会走上老路,沦为替别人打工的长工。所以在2011年4月,国家又出台了新规——外资控股公司不可以从事动力电池生产。这也是曾毓群放弃ATL(ATL属日资背景),在家乡宁德创立宁德时代的直接原因。

加拿大最大的电力生产企业魁北克水电在北京第一中级人民法院和中国人对簿公堂,因为早在2003年,他们向中国国家知识产权局申请了一项几乎覆盖了磷酸铁锂电池的所有制造技术的技术专利。

对方一旦胜诉,我们的磷酸铁锂电池生产商将来只有两条路——要么一次性缴纳1000万美元的专利入门费,要么每使用一吨磷酸铁锂,缴纳2500美元授权费。这就从另一方面代表着,在新的牌桌上,别人摸了王炸,而我们又摸了一对三,还玩个球!

在最后关头,对方贪得无厌地玩起了文字游戏,经过仔细修改一些关键词,有意扩大专利认定范围。既然对方不讲武德在先,我们就以其人之道还治其人之身,干脆硬气地驳回了他们的上诉。

接着我们继续搞补贴战术,国家补完了,地方接着补。据估算,从2013-2016年,我们的新能源车补贴超过了3000亿。

同时,2015年,工信部又发布了一份俗称“白名单”的文件,这份文件明确规定补贴和白名单挂钩,只有用了名单内企业(电池必须在国内制造和研发)提供的产品,整车厂才能拿到财政补贴。这份文件,把占有国内60%大型乘用车企业市场的LG、三星等外资企业直接排除在外,从而为宁德时代们赢得了喘息时间。

但此时,中国在新能源领域已经涌现出了比亚迪和宁德时代两大巨头,还有蔚来、小鹏、理想等一批互联网造车新势力,一汽、二汽、上汽、吉利等传统的燃油车企也开始了新能源车的布局。

在短短的二十年间,我们不仅建立了一个完整的新能源车供应链体系,还在新能源车的核心领域——电池、电机、电控,基本实现了国产化,有些核心技术甚至反超西方发达国家,比如在电池方面,比亚迪和宁德时代就冲到了世界前五的水平。

而早在2015年,中国就已正式赶英超美,成为全世界第一大新能源车市场,同时也是全球最大的动力电池生产国。

我们终于凭着一张燃油车时代的站台票,挤上了新能源时代的列车,还坐上了商务舱。

这还算好的,有些厂家根本就没把车卖出去,而是左手倒右手,自产自销,有些甚至把电池抠下来循环利用,实现商业的完美闭环,靠补贴赚到飞起。

国家本想抓住新能源的大好机遇,在造车上实现弯道超车,结果很多人发现,弯道上尽是钱,还超什么车啊?!

对于各种骗补行为,国家不可能不知道。2016年,两大经济学家张维迎和林毅夫还围绕“我们到底需不需要产业政策”进行了一场轰动全国的辩论。林毅夫认为,要在造车上追赶西方发达国家,必须靠政府的补贴。张维迎则认为,这样的补贴注定会鸡飞蛋打。

从根子上看,这其实是一场关于“市场经济”与“计划经济”的论争,因为在张维迎看来,这样的产业政策就是披着马甲的计划经济。

2016年,在经过长达大半年的大规模调查之后,国家高举低打,只撸下了5家不知名的小厂,大厂一个没动。紧接着,国家开始将电池单位体积内的包含的能量和车辆续航能力纳为重要的补贴参数,利用“看得见的手”来调整产业体系,指明产业方向。

前面说了,第一次造车突围,我们纯粹靠政策驱动;第二次突围,我们败在了市场的没有归市场,政府的没有归政府。

而第三次突围虽历经波折,虽乱象丛生,但回过头来却发现,其实在每一个关键节点,我们都尽可能做到了市场与政府的完美配合。

在这个过程中,被“看得见的手”打得鼻青脸肿的LG、三星们可能会不服,但毋庸置疑的是,任何一个国家,当它从一穷二白走向强大,都少不了利用关税壁垒、低息贷款、产业补贴等手段来扶持民族产业,当年美国是这样,日本、韩国也是这样。

因为这三次突围,就是新中国工业七十年的一个缩影,也是这一百年来中华民族实现伟大复兴的缩影。

一百多年前,和日本签订了《马关条约》的李鸿章闲居在北京东安门外的贤良寺内,平静地等待着自己和大清王朝的大限将至,之后孙中山、张学良、国民政府都提出过建立自主汽车工业的构想,但直到1949年,我们依然没造出一辆像样的汽车。

新中国成立后,我们雄心勃勃,却一直困在“以阶级斗争为纲”和“以经济建设为中心”的争论中,而且因为工业底子太薄,我们一路往前拱,一路摔得鼻青脸肿;

直到1992年南巡之后,我们才彻底迈开步子,走出了一条具有中国特色的社会主义经济发展道路。

我不知道中国的新能源汽车未来究竟能走多远,但我知道,为了坐上牌桌和美德日等西方造车大国谈笑风生,我们花了一百年。

- 上一篇:坚持科学发展之路 提升自主创新能力

- 下一篇:浙江专项债可研报告哪家便宜

新闻资讯

-

2024-04-13

跨境职场矿业球磨机工

-

2024-04-14

众瓴砂石资讯:河南机制砂将添新丁500万吨大理石矿出让

-

2024-04-15

浙矿重工精彩案列展-四川能投汶川草坡项目

-

2024-04-19

【48812】劳力士探二各类型原厂价格与最新行情 劳力士价格